这些珍贵的文物文献是襄阳百年来教育发展的珍贵史料,也是刘氏家族六代人自清嘉庆年间以来,近两百年献身襄阳教育的真实记录。

八旬老人回襄捐文物

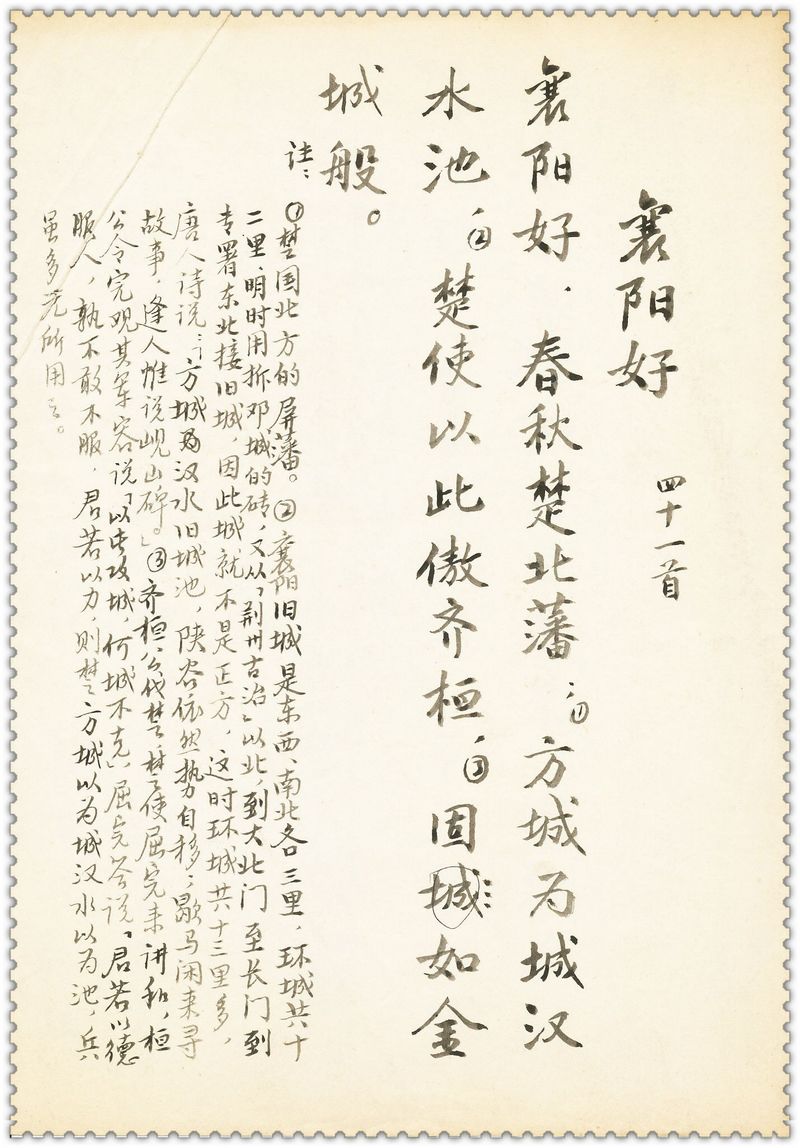

刘克强的爷爷刘祚宝是襄阳五中创办人之一,曾执教于鹿门中学堂,后任襄阳道立女子师范讲习所所长,襄阳教育会会长,为襄阳女子教育的创始人。刘克强的父亲刘叔远是襄阳近代教育界著名人士,曾任襄阳市政协常委。他一生致力于教育事业,留下很多文稿,最为著名的是104首叙事诗《襄阳好》。刘叔远生前把他收集的许多珍贵文物古玩和史籍资料捐献给襄阳市文物主管部门。在他去世后,刘克强遵照父亲的遗愿将所剩的大部分珍贵文物古玩和史籍资料,捐献给襄阳市文物主管部门。

身在四川的刘克强对故乡襄阳充满感情,今年襄阳五中110周年校庆前,他携夫人、女儿专程回到襄阳,并带上父亲刘叔远遗留下来的一些清朝和民国时期的文献和古籍,包括1930年《襄阳五中同学录》,刘叔远所著、民国期间出版《方之基础》,刘叔远所著的《襄阳好》等文献,刘祚宝所著《涧松集》(4本)。这些文献多是解放前后与襄阳教育相关的文献,且多与襄阳五中有关。10月10日,刘克强和家人把这些文献分别捐献给襄阳五中和市档案馆。刘克强表示在返回成都后,准备把父亲余下的文献手稿和遗物整理出来,全部捐献给襄阳市档案馆。

此前,刘叔远已捐献出很多与襄阳五中创办和发展相关的文献和古籍,襄阳五中已组建了一个刘叔远捐献的文物专柜,刘克强此次捐献的文献古籍被集中收藏到这个专柜,专柜里的文物记录了刘叔远和父亲刘祚宝两代人为襄阳五中的创办和发展所作出的贡献。

六代人献身教育事业

据刘叔远捐献的文献记载,刘氏家族从清朝嘉庆年间刘远谟这一代开始,就在襄阳从事官办教育工作。如今到刘克强的女儿刘昌龄,已经是第六代人从事教育工作。刘氏家族六代人,其中有五代人在襄阳从事教育工作,一部家族史里,也折射出襄阳100多年的教育史。

据刘氏家谱记载,家族第一代从事教育的是刘远谟,生于清嘉庆十七年(1813年),恩科举人,曾任清政府“教谕”、“学正”。第二代刘大中(刘远谟之子),诰赠文林郎,是正七品文官。第三代刘祚宝(刘大中之子),清朝襄阳府中学堂(襄阳五中前身)创办人之一,任“庶务”。第四代刘叔远(刘祚宝之子),民国期间“鄂北中学”(后并于襄阳五中)的创办者。第五代刘克勤(刘叔远之女),曾在襄阳五中教学,后转于武汉十四中学教书。第六代刘昌龄(刘克强之女),任教于四川泸天化中学。

刘氏家族六代教书人中,第一代和第二代已经年代久远,除了家谱之外,已经没有多少文献可以查阅到他们在襄阳教育史上所作的贡献。

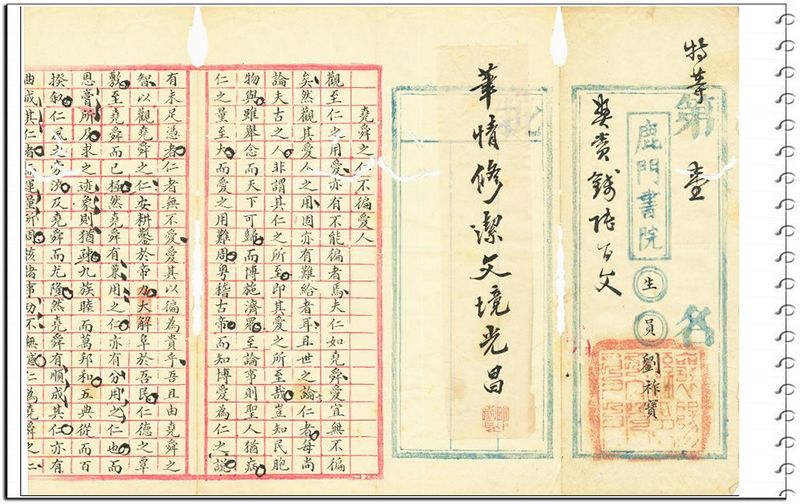

刘祚宝是第三代教书人,关于他的记载比较详细。他16岁与父亲一起参加科举考试,父子两人同时考中,当时在襄阳被传为佳话。刘祚宝在鹿门书院(后转为清政府襄阳府中学堂)读书时,学业优异,其所做作文卷,被学校称为“状元卷”收藏。一生写有4本与襄阳相关的著作《涧松集》。

刘叔远是民国时期和解放后襄阳教育界的知名人士,解放后曾任襄阳市政协常委,先后从教于襄阳五中和襄阳四中,是一位受人敬重的教育工作者。

在襄阳近现代教育史上,贡献较大的要数刘祚宝和刘叔远两代人。

1902年,清政府决定在襄阳建一所官办学堂,当时私立的鹿门书院即转为襄阳府中学堂。清廷官员车绍伍聘请刘祚宝担任学堂教师兼文书,刘祚宝当时记录下襄阳府中学堂教职员名册及新生名单,还有襄阳知府1904年4月16日在开学典礼上的讲话,这些都成为襄阳五中的馆藏珍品。

而据文献记载,刘祚宝为推翻清王朝的统治也做出了贡献。辛亥革命武昌起义后,国民政府先后派人到襄阳和老河口进行秘密组织工作,刘祚宝积极策应国民革命军和2000多名起义群众进占襄阳。

国民政府成立后,刘祚宝被邀请担任地方政府书记官,为政府起草上报文件和安民告示,民国初年襄阳地方政府的许多文件都出自刘祚宝之手。

刘祚宝留给后人的有很多珍贵文稿:一本襄阳游记、一本对联手稿、一本论文集、一本家族史,四本总称为《涧松集》。《涧松集》以生活札记的形式,记录了教学工作和生活中的方方面面,是反映当时市井风物的一本好史料。

襄阳五中退休历史教师李治和的笔记本上还记有刘祚宝为襄阳府中学堂题写的一副对联:忧乐在天下之先,作秀才当无忘江湖魏阙;俊杰乃此间自有,识时务复见伏龙凤雏。李治和评价刘祚宝的文稿是:游记记录了襄阳的灵山秀水和风土人物,是一本襄阳近代的地理史书;对联手稿和论文集反映了作者为人师表,教书育人的高尚情怀;家族史则从侧面记录了襄阳五中的发展历史。

刘叔远清朝就读于襄阳府中学堂,民国考入国立武昌高等师范学校(武汉大学前身),学生时代,刘叔远不满清朝政府对内腐败和外丧权辱国,画出一幅《国耻地图册》。1923年回到襄阳后,在湖北省襄阳第二师范学校任教,后任省立第十二小学校长,抗战期间,又转移到郧阳地区省立郧阳联合中学任教,后调任房县省立第八师范学校校长。

抗战结束后,刘叔远回到襄阳,创办私立鄂北中学,为新四军输送了不少青年才俊。1949年解放后,鄂北中学并入湖北省襄阳联合中学(襄阳五中前身)。

刘叔远一生著述很多,《辛亥革命时期襄阳专区人物志》记载了64位参加辛亥革命武昌起义的襄阳人士,《科举停后襄阳学校教育发展概况》记述了1902年到1948年襄阳地区学校的发展状况。

刘叔远最有名的作品是叙事诗《襄阳好》,104首诗歌反映了从民国时期到解放后襄阳的风土人情和发展史,特别是解放后,汉江铁路桥通车、棉纺厂建立,这些襄阳发展史上每一件有意义的事件,都成了《襄阳好》的讴歌对象。

刘氏家族荣耀与传说

刘氏家族在襄阳曾是一个名门望族,有着许多的荣耀和传说。

祖父刘祚宝在刘克强的记忆中已经十分模糊:“我记事的时候,爷爷已经很老了,我记得他穿着官服,和现在电视上清朝官员的衣服一样,有红有紫的。爷爷在襄阳是个很有名望的人,襄阳城的名门望族家里有红白喜事,都要请爷爷去当主持。那个时候,爷爷家的房子就在现在的老市政府办公楼附近,是一个有四合院的大房子,几代人分东厢西厢住着。日本人攻占襄阳后,我们的房子被炸了,以后的生活就一年不如一年了。”

刘克强75岁的堂妹刘克艾回忆说,刘氏家族当时在襄阳很有名望,在襄城这边的,多是在官办学堂教书,而樊城那边的主要是做酒卖酒。每年7月祭祖,家族上百号人聚在一起,那个热闹的场景到现在她都记得一清二楚。但是,日本人来了以后,襄城这边的房子被飞机炸了,樊城那边的被火烧了,刘氏家族也日益式微。

刘克强记得,日本人进占襄阳后,一家人迁往郧阳,爷爷刘祚宝客死他乡。抗战胜利后,刘家人回到襄阳。解放后,在襄阳教育界德高望重的刘叔远受到党和政府的重视、关怀,刘叔远一直从事教育工作至退休。其间,曾担任襄阳市第二届人大代表,襄阳市第三届、第四届政协常委。晚年的刘叔远由重数理转为重文史,著有《杜甫与襄阳》《米襄阳诗文辑佚》《隆中艺文录》等,并潜心收集和收藏了大量珍品文物。他对所收藏的文物极为珍视,从不馈赠亲友。刘叔远的女儿刘克勤出嫁时,想向父亲讨要一件古玩,遭到拒绝。但他在弥留之际嘱咐子女,家中所收藏的文物多为国家经典,千金难买,万万不可落入市井私人之手,务必悉数捐献给国家。据刘叔远女婿、武汉市十四中退休教师余秋阳所著《秋阳集》记载:1951年、1952年刘叔远捐献明代古籍100多册,古铜器铎、铜编钟多件套、古玉器蝉、桃形玉盏、六朝千峰翠瓶、六朝古瓷三彩盘、定窑水仙古瓷盆等25件。刘叔远捐赠尤其珍稀的文物还有明铸真武铜像、定窑瓷香炉、道光年间8副书法条幅,清代翰林院学士单懋谦给刘树屏的8封信和清朝御史王万芳手书的请柬。

刘叔远去世后,有关方面为他举行了隆重的追悼会。刘克强遵照父亲的遗愿,将刘叔远收藏的绝大部分文物捐献给襄阳市文物管理部门,只留下父亲的一些手稿和那幅1918年手工绘制的《国耻地图册》,这幅地图册曾被刘叔远用于教育儿女爱国报国是为人的基本道德,而刘克强留着这本《国耻地图册》,为的是像父亲那样,教育后人们热爱国家,报效国家。